16 Oct Crossandra: El desorden perfecto del balcón

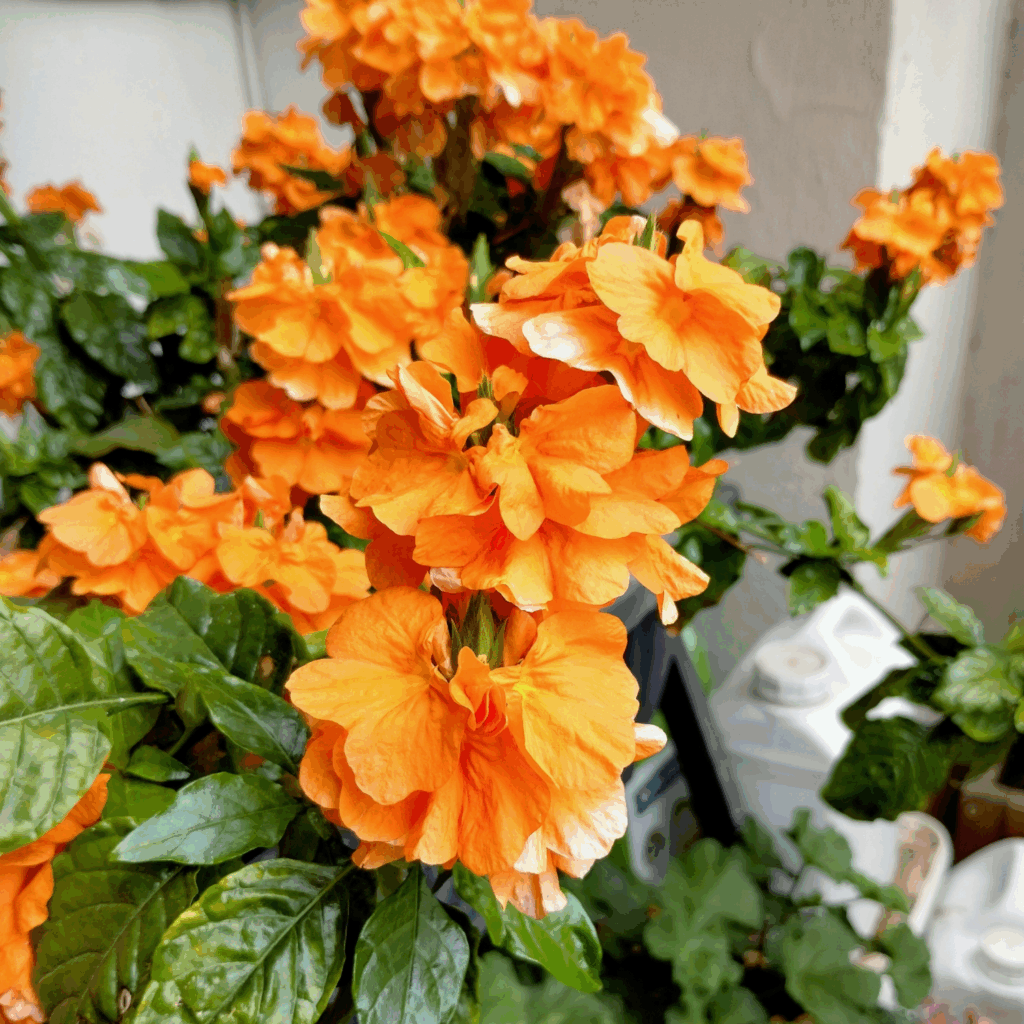

Para cerrar esta serie de flores inspiradas en el Art Nouveau, quiero presentarte una que no viene de Japón. Esta flor vive mucho más cerca: en el balcón de mi casa.

La crossandra, que durante meses estuve llamando erróneamente kasandra, es una de las muchas plantas que mi esposo cultiva con dedicación. Cuando regresamos del viaje, nos recibieron exuberantemente florecidas, como si hubieran estado esperando que las mirara con nuevos ojos.

Lo que me atrajo de inmediato fue su forma tan particular. Las flores se agrupan en ramilletes que, en la especie que tenemos, crecen formando espigas. No son flores solitarias ni ordenadas. Son cúmulos densos, vibrantes, donde cada pétalo parece buscar su propio espacio sin seguir ninguna regla aparente.

Ahí estaba el desafío. Pintar esa aleatoriedad, ese desorden orgánico que es, en realidad, perfectamente equilibrado. No es fácil distinguir cada flor individual. Lo que se admira es el conjunto, la masa de color y textura que vibra como un todo. Capturar eso en el lienzo significaba respetar ese caos, no domesticarlo.

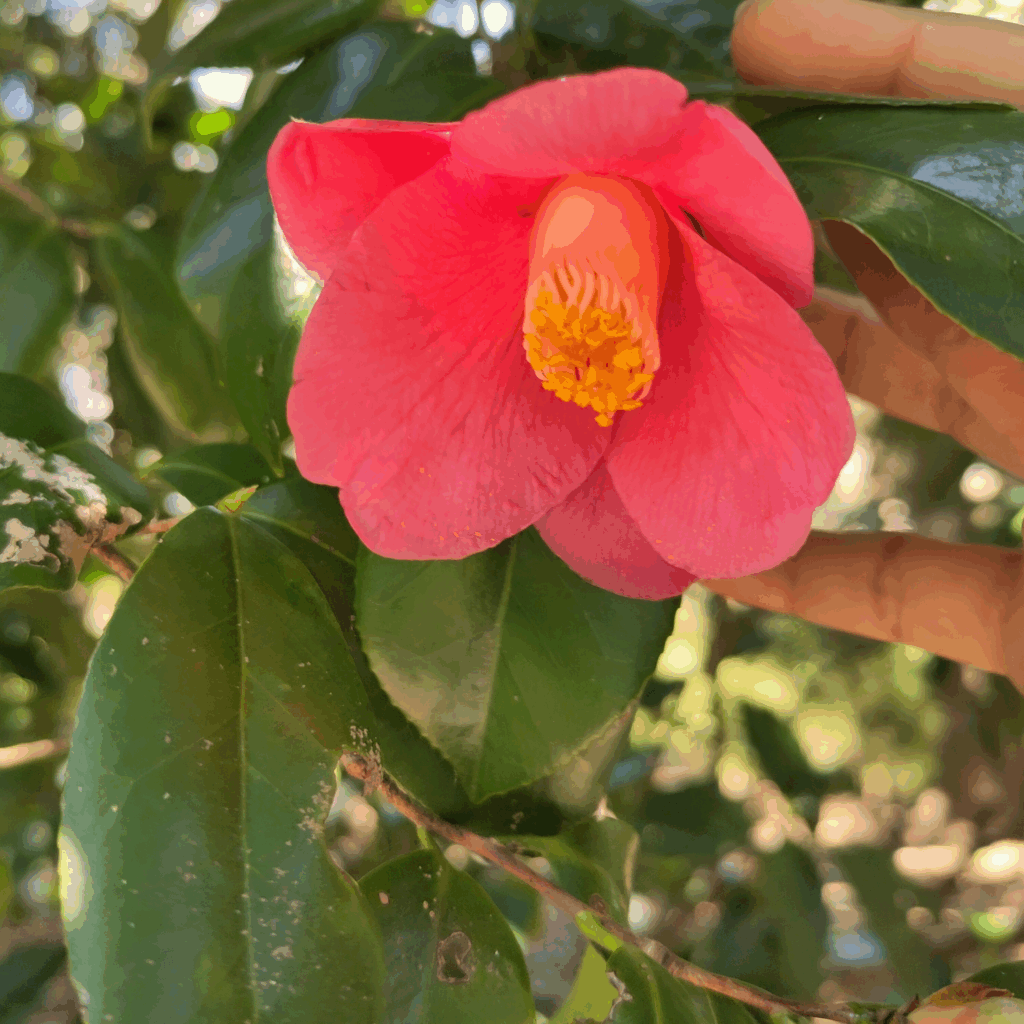

Me encantó enfrentarme a esa complejidad. A diferencia de las camelias y los sakura, donde la flor individual tiene protagonismo, aquí la belleza está en la multiplicidad. En esa acumulación generosa de pétalos que se abrazan y se superponen sin necesidad de simetría.

Esta pieza cierra la serie con una celebración de lo cercano. A veces no hace falta viajar lejos para encontrar inspiración. A veces basta con salir al balcón y mirar con atención lo que siempre estuvo ahí.

Si esta obra resuena contigo, si te gustaría darle un lugar en tu espacio, puedes verla en mi tienda. Hay algo especial en tener cerca una flor que nació de la observación cotidiana.